各種調査

2025年04月17日

「働く」に関する2万人調査 2025 データ集

本データ集は、労働市場における求職意欲や求職活動の実態を明らかにすることを目的として実施した調査の結果をまとめたものです。

少子高齢化が進むなか、日本の労働市場では人材不足が深刻化しています。これに伴い、求職者の動向を正しく理解し、需給のミスマッチを減らすことが重要となっています。本調査では、求職意欲の有無やそのきっかけ、さらに求職意欲があるにも関わらず、求職活動を行わない要因などを明らかにすることで、仕事探しにおける課題の本質に迫ることを目指しました。

また今回はトピックス編を設け、特に「求職意欲があるのに仕事探しが進まない理由」と「現在就業していない人の特徴」にフォーカスを当ててまとめています。代表属性ごとの現在の状況と、希望の状況も明らかにしていますので、今後のさまざまな調査のきっかけにもなれば幸いです。

データ集はページ下部よりご覧いただけます。

| 調査名 | 「働く」に関する2万人調査 2025 |

|---|---|

| 調査目的 | 労働市場における個人の求職意欲や求職活動の実態を明らかにする |

| 調査手法 | インターネット調査 |

| 調査期間 | 2025年1月15日(水)~2025年1月21日(火) |

| 対象者条件 | 全国18歳~74歳の男女、但し新卒の就職活動を本調査と区別するため、「まだ卒業していない」かつ「正社員での就職を考えた」と回答した方は調査の対象外とした。 |

| 有効回答数 | 20,634人 |

調査ダイジェスト

仕事探しにおける障壁

仕事探しを進める際に、求職者が直面する障壁にはさまざまなものがあります。調査結果によると、求職者が仕事探しを進められない主な理由(図1)として、 「希望に合う求人が見つからない」「選考プロセスがめんどう」「働き方や職場環境を変えることが不安」といった点が挙げられます。特に「希望に合う求人が見つからない」と回答した求職者に対し、「どのような求人情報が希望に合わなかったのか」を尋ねたところ、「仕事内容」「給与」「勤務地」「通勤時間(通いやすさ)」の順で希望と実際の求人情報とのギャップが大きいことが分かりました(図2)。

求職者側からすると、どうしても求める条件は多くなりがちです。本当に譲れない条件は何かを念頭に置きながら仕事探しを進めていくことで、これまで見えていなかった可能性を広げることができるかもしれません。ただ、「自分に合う仕事が何か」や「どのような仕事ができるのか」を自分だけで判断することは簡単ではありません。身近な友人や家族に相談することや、場合によってはキャリアコンサルティングを活用することも自分自身の考えを整理するのに役立つでしょう。企業側も仕事内容や求める人物像だけでなく、求職者が知りたい情報は何かを考えた上で、求人情報を充実させていく必要があるでしょう。

さらに「選考プロセスがめんどう」という回答から、仕事やプライベートで時間が限られるなか、応募書類の作成や面接対策などの準備にかかる手間を想像した結果、仕事探しを進めることをあきらめてしまうという、大きな心理的かつ時間的障壁が立ちはだかっていることも分かりました。

現状では、応募時に書類を提出することや応募書類は詳細に書くことは当然である、と考える方も多いかもしれません。しかしながら、その準備に対する心理的、もしくは時間的な障壁による機会損失がさまざまなところで起きている可能性があります。書類の提出を簡素化する、面接時に記入してもらうなどの取り組みが、求職者、企業双方にとって新たな出会いを生み出すかもしれません。

今働いていない人の分類と傾向

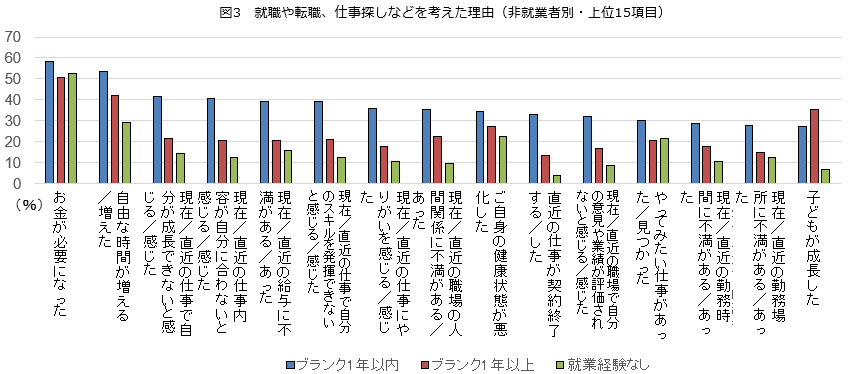

データ集では現在働いていないと回答した人を、①ブランク1年以内、②ブランク1年以上、 ③就業経験なしの3つのカテゴリーに分類しました。それぞれのグループの違いや傾向を見ていきたいと思います。まずは仕事探しの理由から見てみましょう(図3)。共通して回答割合が高い結果となったのは「お金が必要になった」「自由な時間が増える/増えた」でした。

個別に見ていくと、ブランク1年以内の人は「現在/直近の仕事内容が自分に合わないと感じる/感じた」、「現在/直近の仕事で自分が成長できないと感じる/感じた」といった仕事上の不満が多く、一度職を離れた、もしくは離れざるを得なかった上で求職活動をしている人が一定数いることが考えられます。ブランク1年以上の人の回答結果を見ると、「子どもが成長した」の回答割合が高い結果となりました。ブランク1年以上と回答した人の属性は女性が多く、プライベートの変化を契機に、再び就業を検討しているという傾向が見えます。また就業経験なしの人は、「やってみたい仕事があった/見つかった」という理由で仕事探しを始める回答割合が上位に来ています。

一方、求人企業への応募に進んでいない理由や、仕事探しを考えながらも何もしなかった理由からは、心理的な障壁が仕事探しの進展を妨げていることが見えてきています(図4、5)。「自身のスキルに自信がない」「向いている仕事が分からない」といった回答割合は、働いていない期間が長くなるほど高くなっており、こうした不安や懸念が、就職または再就職の高い障壁となっているようです。

また、就業経験なしの人は、「応募して落ちるのが嫌」という回答割合も高く、応募すること自体にも心理的な障壁があることを示していると言えます。このような状況を改善するためには、例えば、「お試し就業」の仕組みを導入するなど、まずは気軽な機会から働くこととの接点を作り出すことが重要でしょう。また仕事や職場に慣れてもらうためには、上司や同僚によるフォロー体制の強化も重要なテーマです。人と人が触れ合いながら安心して働ける環境を整備することが、その後の定着や活躍にも結び付いてくるかもしれません。

まとめ

今回の調査で労働移動、労働参加それぞれの障壁が明らかになりました。少子高齢化の進む日本社会において、特に企業は早急かつ効果的な労働力供給への対応策を講じ続けることが求められています。そのためには、これまでの常識や考え方をじっくりと見つめ直し、未来を想像した上で日々アップデートし続けていく必要があります。

これまで解決策の方向性として示したことも、実際に取り入れていくためにはさまざまな障壁が立ちはだかります。一人ひとりがまずできることは何かを考え、少しずつ改善を重ねていくことで、より良い未来が待っているのではないでしょうか。

※ 無料でダウンロードできます。