個人の意識

2025年04月01日

フルタイム就業者の副業・兼業動向 ―副業・兼業時間と働く目的―

政府の副業・兼業促進施策

2017年に「働き方改革実行計画」(働き方改革実現のための政府の計画)が公表されて以降、副業・兼業促進に関するガイドラインが改定・制定されてきました。働き方改革の基本的な考え方は、一人ひとりが多様で柔軟な働き方を選べるようにすることです。副業・兼業促進は働き方改革の関連施策の一つです。副業・兼業の促進により、個人が時期・時間・場所・組織を柔軟に選びながら働く機会を得られるようになったり、企業が多様な人材を確保できるようになることが期待されています。

いま、政府の労働基準法改正議論では、企業が副業・兼業者の労働時間の通算(本業と副業・兼業の労働時間を合計して扱うこと)や割増賃金を支払う仕組みの見直し議論が行われています(※1)。企業が副業・兼業者の労働時間を把握するのは難しい面もあり、現在の仕組みには運用面の課題もあります(※2)。弊社が2021年に実施した「兼業・副業に関する動向調査」(※3)では、副業・兼業者を受け入れ・受け入れ検討している企業の人事担当者の約5割が、「労働時間の管理・把握ができない」ことを人事制度の課題として挙げています。労働時間通算の見直しによって、企業は副業・兼業をする人を受け入れやすくなり、個人の副業・兼業の機会が一層拡大することも期待されます。

一人ひとりの労働時間や健康の管理がより重要になる

副業・兼業がしやすくなる一方、自分の労働時間や健康を自分自身で管理することが、より重要になるでしょう。しかし日本では従来、労働時間の管理は企業に委ねられてきました。つまり、働く人々が労働時間を管理する習慣・意識を持ちにくかった背景があります。自分自身で労働時間を管理する意識が薄いまま、本業にフルタイム、あるいはそれに準ずる時間従事しながら、副業・兼業も長時間続けるなど、自分自身の健康に影響する働き方に向かう人が増加する懸念はないでしょうか。この懸念を、近年の就業者の動向から検証します。

調査ダイジェスト

本業にフルタイムで従事する人たちの副業動向を掴む

総務省が2022年度に実施した「就業構造基本調査」によると、日本の副業・兼業人口は約305万人(※4)です。ただし同調査の公表値では、本業と副業・兼業、それぞれに従事する時間は掴めません。労働政策研究・研修機構「副業者の就労に関する調査」では、年収別で「最も収入の多い副業」の就業時間の集計値が示されています(※5)。年収が低めの人ほど副業・兼業にあてる時間が長めの傾向が見て取れますが、本業と副業・兼業、それぞれに従事する時間は掴めません。そこでこのレポートでは、弊社が2025年に行った調査をもとに、以下に注目します。

• 本業にフルタイムで従事する人のうち、副業・兼業をしている人の割合

• 副業・兼業を長時間行っている人の割合

• 本業にフルタイムで従事しながら長時間の副業・兼業をしている人の背景

なおこのレポートでは、雇用形態に関わらず本業の1日あたりの就業時間が「7時間より長い」と回答した人を、本業にフルタイムで従事している人として判別しています。調査概要は下記の通りです。

【調査概要】

調査名:「働く」に関する2万人調査

調査目的:労働市場における個人の求職意欲や求職活動の実態を明らかにする

対象者:18~74歳の男女

有効回答数:20,634

調査手法:インターネット調査

調査期間:2025年1月15日~1月21日

(詳細は、後日公表予定の調査データ集をご参照ください)

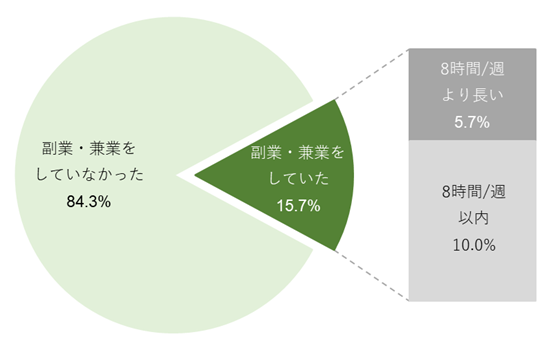

本業にフルタイムで従事している人のうち、長時間副業・兼業している人の割合は?

図1に示す通り、本業にフルタイムで従事している人のうち、継続的に副業・兼業をしていた人(過去1年間に、契約日数30日以上の副業・兼業・掛け持ちをしていたと回答した人)の割合は、15.7%でした。このうち、週当たりの副業・兼業にあてていた時間が、8時間/週より長い(※6)人は5.7%でした。

図1 本業にフルタイムで従事している人のうち継続的に副業・兼業していた人、副業・兼業にあてる時間の割合(全体、n=6,627)

個人年収別で見ると(表1)、以下のような傾向があります。

• 本業にフルタイムで従事する人のうち、副業・兼業をしている人の割合は、「200万円未満」と「1200万円以上」で高い

• 8時間/週より長い時間副業・兼業をしている人の割合も、「200万円未満」と「1200万円以上」で高い

本業にフルタイムで従事しながら長時間の副業・兼業をしている人の背景を考える

図2に、仕事をする目的についての回答結果を示します。調査では「仕事をする目的」を8項目設定しています。本業にフルタイムで従事しながら継続的に副業・兼業をしている人に対して、本業・副業含めた仕事をする目的を、副業時間の長短の別なく聞いていることに留意してください。

図2で示す通り、個人年収別の回答率で見ると、次のような傾向があります。

• 「生計の維持のため」の回答率は個人年収によらず高い(いずれの個人年収の人でも80%以上の回答率。副業・兼業にあてる時間が8時間/週より長い人に絞って分析すると、特に個人年収が比較的低めの人において回答率がより高くなる。)

• 「自分のスキル・能力を発揮するため」や「社会の一員として働くのは当たり前だと思うため」、「生きがいを見つけるため」等の回答率は、低年収帯の人では回答率が低いが、「1200万円以上」の人では80%以上

分析結果のまとめと課題

弊社調査の分析では、本業にフルタイムで従事している人の15.7%が継続的に副業・兼業をしており、そのうち5.7%は、長時間の副業・兼業をしていました。とくに個人年収が比較的低い人たちと、比較的高い人たちにおいて、その割合が高いことが分かりました。比較的低年収の人たちは、経済的理由によって長時間の副業・兼業を選択し、比較的高年収の人たちは、自己実現や社会参画を求めて長時間の副業・兼業をする傾向が考えられました。

世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)の研究では、長時間労働が心疾患や脳卒中のリスクを高めると報告されています(※7)。経済的な理由によって長時間の副業・兼業を選ぶことへのリスク認知が必要ですし、自己実現や社会参画を求めるうえでも、労働時間を自分自身で管理することが必要です。

おわりに:多様な働き方を支えるには

私たち一人ひとりが労働時間を自分自身で管理する意識を持つことが、多様な働き方を選ぶうえで重要であり、その意識を啓発する施策も必要でしょう。加えて、経済的理由による長時間の副業・兼業を選ばなくてもよい環境づくりとして、今後の賃金水準の在り方や生活保障の議論も、併せて検討していくことが望まれるでしょう。

――――

※1 日経電子版2025年2月28日, 「労働基準法、副業促進へ改正議論 勤怠管理巡り労使対立」

※2 労働基準法では、法定労働時間外で労働した従業員に対して企業が割増賃金を支払うことが定められている。副業・兼業時において、法定労働時間を超えているかどうかを判断する労働時間の通算は、(1)所定労働時間の通算(2)所定外労働時間の通算の順番で行う。通算の結果、法定労働時間を超えて就業させた事業所は、本業の事業所、副業・兼業先の事業所にかかわらず、割増賃金を支払う義務が発生する。なお、割増賃金支払いは業務委託などの雇用を伴わない契約には適用されない。

※3 リクルート(2021), 「兼業・副業に関する動向調査2021」データ集 https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20220720_hr_02.pdf

※4 総務省(2022),「令和4年就業構造基本調査 結果の要約」https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kall.pdf

※5 労働政策研究・研修機構(2024), 「副業者の就労に関する調査」

※6 調査における副業実施者全体の週当たり平均副業時間が約8時間/週であったため、このレポートでは8時間/週を長時間副業の基準としている。

※7 Pega. F, et al. (2021). Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environment international, 154, 106595.